Прошу ещё раз поверить

Снег выпал, Грязь выпил,

Грязь выпила снег…

Не близок ночлег,

Но близок рассвет…

Сегодня заснуть не придётся…

Как нежная пряжа, прядётся

Глухой, неуверенный свет.

Снег выпал,

Согрелся в канаве,

Растаял на жёлтой траве…

То гуще,

То реже тонами

Плывут облака

В не окрепшей пока Синеве…

Двенадцать проталин сменялись местами,

Какие-то тени привстали…

Дорога в тумане

Тепла,

Как рука в рукаве…

… Снег выпал,

Растаял,

Но тая, оставил

Беззвучную речь за устами

И вкрадчивый блеск

На промокшей, полёгшей ботве.

Настроение

Автор: Новелла Матвеева

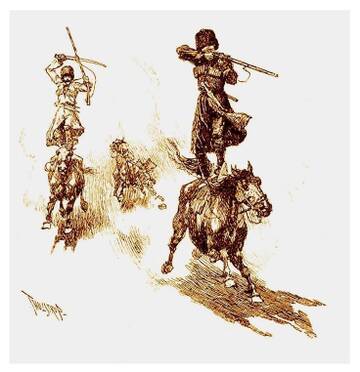

"Владимир Заманский" 1971' "Проверка на дорогах"

Глава 2 Жил такой парень… ( Фрагмент )

Про них обычно говорят – это оперативники от Господа Бога! Потому что эти люди попадают на службу не просто по какой - нибудь разнарядке или по случаю, а в силу своего настоящего жизненного призвания.

И свою работу они рассматривают вовсе не как надоедливую рутину, а как творческий процесс, постоянно его совершенствуя и добиваясь при этом больших успехов.

Именно на таких профессионалах обычно и держится вся наша правоохранительная система.

При этом они не гоняются ни за званиями, ни за наградами, ни за должностями – потому что им интересна прежде всего сама профессия, которой отдаются всей своей душой.

Как правило, после их ухода из органов они надолго остаются в памяти сослуживцев – именно на них прежде всего и стараются всегда равнять молодых сотрудников.

Как раз таким талантливым оперативником и был Георгий Пяткин. О его профессионализме в годы войны можно судить хотя бы по данным, собранным в книге «Дважды невидимый фронт»:

«Пяткину удалось правильно выстроить взаимоотношения с командованием бригады, что позволило оперативной группе эффективно заниматься внутрибригадным контрразведывательным обслуживанием, а также работой с населением в местах дислоцирования бригады, с военнопленными, содержавшимися в немецких лагерях, с добровольцами РОА.

Агентурная работа, проводившаяся среди разных контингентов, позволила решить ряд важных задач, одной из которых являлось пополнение личного состава бригады за счёт скрывавшихся от немцев в лесах местных жителей, а также лиц, служивших у немцев в карательных отрядах, подразделениях РОА и полиции.

Под влиянием агентов многие из них решались на переход к партизанам…

С помощью агентуры оперативной группе удалось разложить карательные гарнизоны в деревнях Псковского района: Шванибахово, Москино, Липеты, в результате чего к партизанам ушли более 800 человек, из которых 365 были зачислены в состав 1-й бригады, остальные переданы в другие партизанские формирования».

В общем-то, эта работа шла в соответствии со специальными инструкциями Центра. Одна из них – распоряжение Штаба партизанского движения северо - западных областей и Прибалтики от 6 июня 1943 года «О необходимости вести пропагандистскую работу в формированиях РОА», где, в частности, говорилось:

«Гнусная практика немецких разбойников привела к тому, что некоторые военнопленные, истощённые голодом, под страхом смерти и пыток вынуждены идти в различные легионы или так называемые формирования РОА. Чтобы отрезать им пути к отступлению, этих несчастных людей заставляют принимать участие в карательных экспедициях против партизан. Однако многие из тех, кого силой оружия заставляют бороться против советского народа, являются непримиримыми врагами немецких фашистов и всеми силами стараются перейти на сторону Красной армии или партизанских отрядов.

Чтобы облегчить им такой переход, рассеять все кривотолки и правильно организовать взаимоотношения с перебежчиками, приказываю:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Всем партизанским отрядам принимать на свою сторону перебежчиков, легионеров и народников, рядовых бойцов и командиров.

2. Перебежчиков, изъявивших согласие бороться против немцев, оставлять в рядах партизанских отрядов, остальных переводить за линию фронта, снабдив их всем необходимым продовольствием.

3. Перешедшим на сторону партизан подразделениям сохранять их боевую организацию, командный состав, оружие и снаряжение, включая в действующий состав партизанских бригад.

4. На командиров и комиссаров партизанских бригад возлагаю ответственность за установление и поддержание нормальных товарищеских взаимоотношений между старыми партизанами и перебежчиками».

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пяткин проводил эту работу отнюдь не формально – он, можно сказать, поставил агитацию среди власовцев на самую широкую ногу, уводя в лес не просто отдельных людей, а целые подразделения РОА. Но и при этом никогда не забывал и про оперативную работу:

«В связи с быстрым ростом личного состава остро обозначилась задача пресечения проникновения немецкой агентуры в подразделения бригады, для чего требовалось увеличение численности оперативной группы.

Не было иного пути решения проблемы, кроме как привлекать к деятельности группы наиболее подготовленных, политически зрелых командиров и бойцов партизанской бригады.

Пяткиным на оперативную работу были выдвинуты шесть человек: командир взвода Баранов, командиры рот Сиденин и Семченко, а также бойцы Смирнов, Кузьмин, Терентьев.

Сочетание опытных сотрудников и вновь зачисленных (а они знали личный состав не хуже, чем оперработники) позволило усилить агентурные позиции в бригаде за счёт новых вербовок, благодаря чему агентурный аппарат вырос до 120 агентов, из расчёта – один агент на 20 человек. С их помощью были разоблачены 22 агента немецких спецслужб, внедрённых в партизанскую бригаду, и 152 предателя в окружении.

Вот некоторые из них:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

– Токарский, он же Ларин Борис Иосифович, бывший лейтенант Красной армии. После пленения завербован немецкой разведкой, обучался в разведывательно - диверсионной школе в Эстонии. В январе 1942 года был выброшен с разведзаданием в советский тыл, после его выполнения в феврале того же года вернулся в город Псков. От немецкой разведки получил вознаграждение в сумме 40 тысяч рублей. Вместе с другими военнопленными в 1943 году был внедрён в 1-ю партизанскую бригаду, но изобличён и по решению партизанского суда в конце 1943 года расстрелян;

– Кирьянова Мария Алексеевна, при немцах работала агрономом Славковичского земельного управления. Являясь агентом немецкой контрразведки, была внедрена в бригаду, но разоблачена и расстреляна;

– Андреева Анна Андреевна, проживавшая в Сошихинском районе, была завербована немецкой разведкой и внедрена в партизанскую бригаду с заданием войти в близкие взаимоотношения с командным составом и в удобный момент уничтожить командиров. По решению партизанского суда расстреляна.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В целом оперативная группа провела в бригаде работу по 198 следственным делам на 206 человек, занимавшихся шпионской, предательской и другой враждебной деятельностью, в том числе склонением к дезертирству, распространением панических слухов и мародёрством.

Серьёзных результатов оперативная группа достигла в контрразведывательной работе в окружении мест дислоцирования бригады.

Опять-таки это произошло за счёт приобретения источников информации среди местного населения.

Оперативным составом были завербованы 240 агентов, которые были сведены в 7 резидентур, а также 47 агентов - связников, разведчиков - маршрутников (*), вербовщиков и содержателей явочных квартир.

Агентурный аппарат регулярно обеспечивал оперативную группу разведывательной информацией, а также участвовал в подготовке и проведении диверсий.

Успешно действовали две резидентуры, созданные в Пскове. Первая состояла из 10 агентов, каждый из которых имел своё задание.

Один доставал взрывчатые материалы и передавал их другому негласному помощнику, который работал кондуктором на железной дороге, а тот – резиденту для использования при проведении диверсий.

Другой помощник, работавший бухгалтером в Управлении службы пути в Пскове, предоставлял сведения о графике движения поездов и характере перевозимых немцами грузов.

В состав этой резидентуры также входила группа боевиков, которые успешно справлялись с заданиями диверсионного характера.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Так, 1 ноября 1943 г. в железнодорожном депо псковской станции было взорвано 4 паровоза, находившихся там на ремонте.

5 ноября 1943 г. ими же была нарушена телеграфно - телефонная связь на дороге Остров – Псков, на восстановление которой немцам потребовалось двое суток.

21 и 26 января 1944 г. в железнодорожном депо в Пскове они вывели из строя 3 паровоза.

8 февраля 1944 г. в Пскове было полностью сожжено машинное отделение мельницы.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Второй резидентурой руководила женщина, у которой на связи были 8 помощниц и помощников.

Одна из них работала на территории немецкой воинской части и давала сведения о технической оснащённости её подразделений, их численности, пополнении.

Другой помощник, работавший на немецком аэродроме, информировал о количестве, типах самолётов, запасах боеприпасов и горючего.

Служившая на вещевом складе информатор сообщала сведения о воинских частях в Пскове.

Сапожник, принимавший заказы на дому, собирал информацию о лицах, имевших связь с немецкими спецслужбами. Спаренные агенты – подруги, жительницы Пскова – выявляли среди местных жителей тех, кто имел про немецкие настроения.

В Новоржевском районе была создана резидентура под руководством местного жителя, работавшего у немцев волостным писарем.

Он имел на связи 14 агентов, которыми руководил через двух связников.

Помимо сбора разведывательных данных, они, выполняя задание опергруппы, сожгли три моста через реку Льста на шоссейных дорогах Новоржев – Сущево и Остров – Псков.

В Сошихинском районе действовала резидентура под руководством также женщины, которая являлась хозяйкой явочной квартиры.

На связи у неё были три помощника, в задачу которых входило проведение исключительно разведывательной работы.

из книги Вадима Андрюхина и Георгия Пяткина - «Проверка на дорогах. Правда о партизанской разведке»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(*) разведчиков - маршрутников - Маршрутник — так в контексте разведывательной работы называют разведчика, следующего по заранее определённому маршруту. Суть работы: разведчик, продвигаясь по маршруту, путём личного наблюдения и из бесед с населением собирает необходимые данные о противнике. Маршрутник должен хорошо знать населённые пункты, через которые он проходит, фамилии должностных лиц в них и некоторых жителей. Разведчик, посылаемый в занятую местность, маскируется под мирного жителя, идущего на базар, в город, в поисках работы и т. п.. Все собранные сведения маршрутник запоминает, в крайнем случае, отмечает данные условными знаками, но не имеет записей, которые бы могли выдать его. В партизанских отрядах в 1941 – 1943 годах маршрутники были частью маршрутной разведки — разведчики, которые собирали данные о противнике, продвигаясь по определённым маршрутам и направлениям.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( кадр из фильма «Проверка на дорогах» 1971 )