Шахта: Мать - Жена

Шахта чёрная - чёрная -

Только звёздочками глаза.

Да белеют шахтерские зубы.

Антрацита немягкие шубы.

И бриллиантами пот, как роса.

Шахта грязная - грязная,

И за шиворот подземный дождь.

Запах кислый и угольно - страстный,

А от вЫвалов изредка дрожь.

Шахта серая - серая,

Как мышиной шкурки лоскут.

Жёлтой лампочки надежда смелая.

Злой уклон как судьбинушка крут.

Шахта ржавая - ржавая.

Плачет слёзами красный металл.

Жизнь шахтёра без водки отрава.

Мать - жена долгожданная лава.

А вообще - то, шахтёр устал.

Шахта

Автор: Валерий Литвинов

- Погляди! - выкрикнул возчик, поворачиваясь к югу. - Вон там Монсу ...

И, вновь протянув руку, он указывал на невидимые в темноте селения,

перечисляя их одно за другим.

В Монсу сахарный завод Фовеля еще работает, но

на другом сахарном заводе - у Готона - часть рабочих уволили.

Только паровая мельница Дютилейля да завод Блеза,

где изготовляют канаты для рудников,

устояли.

Затем старик повернулся к северу и широким жестом обвёл

полгоризонта: в Сонвиле машиностроительные мастерские не получили двух

третей обычных заказов; в Маршьене из трёх домен зажгли только две; на

стекольном заводе Гажбуа того и гляди рабочие забастуют, потому что им хотят

снизить заработную плату.

- Знаю, знаю, - повторял прохожий, выслушивая эти сведения. - Я уже был

там.

- У нас тут пока ещё держатся, - добавил возчик. - Но всё ж таки на

шахте добычу уменьшили. А вот глядите, прямо перед вами - Виктуар, там

только две коксовые батареи горят.

Он сплюнул, перепряг свою сонную лошадь к поезду пустых вагонеток и

зашагал позади них.

Этьен пристально смотрел вокруг. По - прежнему все тонуло во мраке, но

рука старика возчика словно наполнила тьму великими скорбями обездоленных, и

молодой путник безотчётно их чувствовал, - они были повсюду в этой

беспредельной шири.

Уж не стоны ли голодных разносит мартовский ветер по

этой голой равнине? Как он разбушевался! Как злобно воет, словно грозит, что

скоро всему конец: не будет работы, и наступит голод, и много - много людей

умрёт!

Этьен всё смотрел, стараясь пронизать взглядом темноту, хотел и

боялся увидеть, что в ней таится. Всё скрывала чёрная завеса ночи, лишь

вдалеке брезжили отсветы над доменными печами и коксовыми батареями.

Коксовые подняли вверх чуть наискось десятки своих труб, и над ними блещут

красные языки пламени, а две башни доменных печей бросают в небо голубое

пламя, словно гигантские факелы.

В ту сторону жутко было смотреть, - там как будто полыхало зарево пожара;

в небе не было ни единой звезды, лишь эти ночные огни горели на мрачном горизонте -

как символ края каменного угля и железной руды.

- Вы, может, из Бельгии? - послышался за спиной Этьена голос возчика,

успевшего сделать ещё один рейс.

На этот раз он пригнал только три вагонетки. Надо разгрузить хоть эти

три: случилось повреждение в клети, подающей уголь на - гора (*), - сломалась

какая - то гайка; работа остановилась на четверть часа, если не больше.

У подножия террикона стало тихо, смолк долгий грохот колес, сотрясавший мост.

Слышался только отдаленный стук молота, ударявшего о железо.

- Нет, я с юга, - ответил Этьен.

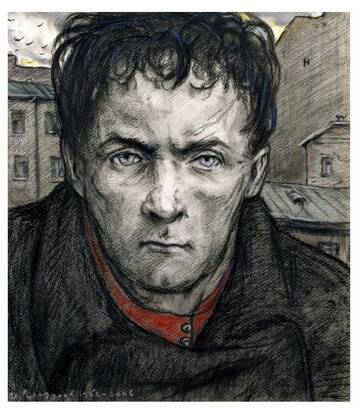

Рабочий опорожнил вагонетки и сел на землю, радуясь нежданному отдыху;

он по - прежнему угрюмо молчал и только вскинул на возчика тусклые выпуклые

глаза, словно досадуя на его словоохотливость.

Возчик обычно был

неразговорчив. Должно быть, незнакомец чём - то ему понравился, и на него

нашло желание излить душу, - ведь недаром старики зачастую говорят вслух

сами с собой.

- А я из Монсу, - сказал он. - Звать меня Бессмертный.

- Это что ж, прозвище? - удивлённо спросил Этьен.

Старик захихикал с довольным видом и, указывая на шахту, - ответил:

- Да, да, прозвали так. Меня три раза вытаскивали оттуда еле живого.

Один раз обгорел я, в другой раз - землёй засыпало при обвале, а в третий -

наглотался воды, брюхо раздуло, как у лягушки... И вот как увидели, что я не

согласен помирать, меня и прозвали в шутку "Бессмертный".

И он засмеялся ещё веселее, но его смех, напоминавший скрип немазаного

колеса, перешёл в сильнейший приступ кашля.

Языки пламени, вырывавшиеся из жаровни,

ярко освещали его большую голову с редкими седыми волосами, его

бледное, круглое лицо, испещрённое синеватыми пятнами.

У этого низкорослого человека была непомерно широкая шея, кривые ноги, выпяченные икры и такие

длинные руки, что узловатые кисти доходили до колен. А вдобавок он, как и

его лошадь, которая спала стоя, как будто не чувствуя северного ветра, тоже

был словно каменный и, казалось, не замечал ни холода, ни порывов ветра,

свистевшего ему в уши.

Когда приступ кашля, раздиравшего ему горло и грудь,

кончился, он сплюнул ка землю около огня, и на ней осталось чёрное пятно.

Этьен посмотрел на старика, посмотрел на землю, испещрённую чёрными

плевками.

- В копях давно работаете? - спросил он. Бессмертный развёл руками:

- Давно ли? Да с измальства - восьми лет ещё не было, как спустился в

шахту, - вот как раз в эту самую, в Ворейскую, а сейчас мне пятьдесят

восемь. Ну - ка сосчитайте... Всем перебывал: сперва коногоном, потом

откатчиком - когда сил прибавилось, а потом стал забойщиком, восемнадцать

лет рубал уголёк. Да вот обезножел я, ревматизм одолел, и из - за него,

проклятого, меня перевели из забойщиков в ремонтные рабочие, а потом

пришлось поднять меня на - гора, а то доктор сказал, что я под землей так

навеки и останусь. Ну вот, пять лет назад меня поставили возчиком. Что?

Здорово всё - таки! Пятьдесят лет на шахте, а из них - сорок пять под землей.

Пока он рассказывал, горящие куски угля, то и дело падавшие из жаровни,

багровыми отблесками освещали его бледное лицо.

- Теперь они мне говорят: на покой пора, - продолжал он. - А я не хочу.

Нашли тоже дурака!.. Ещё два годика протяну - до шестидесяти, значит, - и

буду тогда получать пенсию в сто восемьдесят франков. А если сейчас с ними

распрощаюсь, они дадут только сто пятьдесят. Ловкачи! И чего гонят? Я ещё

крепкий, только вот ноги сдали. А всё, знаешь ли, из - за воды. Вода меня в

забоях поливала восемнадцать лет, - ну и взошла под кожу. Иной день, чуть

пошевельнешься, криком кричишь.

И он опять закашлялся.

- Кашель тоже от этого? - спросил Этьен.

Но старик вместо ответа энергично мотал головой. А когда отдышался,

сказал:

- Нет. В прошлом месяце простудился. Раньше -т о никогда кашля не бывало,

а тут, гляди - ка, привязался, никак от него не отвяжешься. И вот чудное дело:

харкаю, харкаю...

В горле у него заклокотало, и он опять сплюнул чёрным.

- Это что же, кровь? - осмелился наконец спросить Этьен.

Бессмертный не спеша вытер рот рукавом.

- Да нет, уголь... В нутро у меня столько угля набилось, что хватит на

топку до конца жизни. А ведь уже пять лет под землей не работаю. Стало быть,

раньше припас уголька, а сам про то ничего и не знал. Не беда, с углём

крепче буду.

Наступило молчание.

из романа Эмиль Золя - «Жерминаль»

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(*) подающей уголь на - гора - «Уголь на гора» — это выражение, означающее поднять уголь на поверхность шахты. Оно происходит от речи шахтёров, которые словом «гора» обозначали верхнюю поверхность шахты.